Conversation avec Ryuichi Kaneko

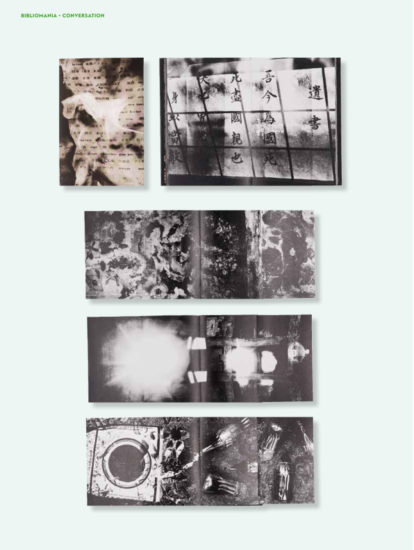

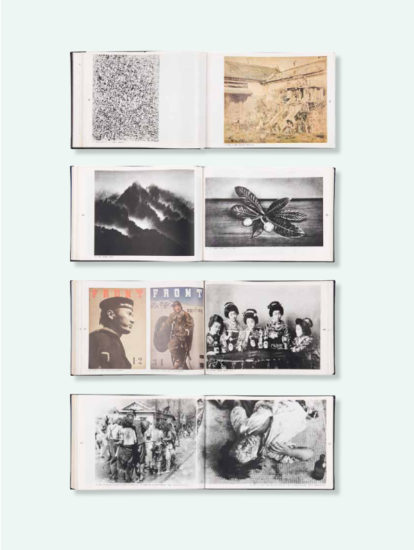

The Eyes #7

15/11/2018

Conversation avec Ryuichi Kaneko

Interview par Marc Feustel

Illustration par Mélanie Roubineau

Quand avez-vous découvert le livre de photographie ?

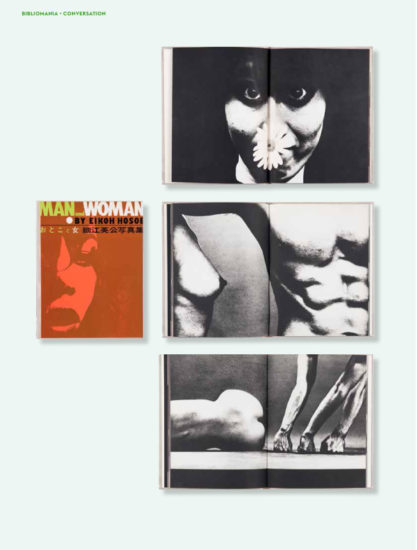

En 1967, j’étais en première année à l’université Meiji. Je faisais partie de l’association étudiante Zen-Nihon Gakusei Shashin Renmei (Association japonaise des étudiants en photographie). À l’époque, il y eut un séminaire organisé par le critique de photographie Tatsuo Fukushima au cours duquel il montra des images de différents livres de photographie : Life is Good & Good for You in New York de William Klein, The Americans de Robert Frank, Man and Woman d’Eikoh Hosoe, Nagasaki 11:02 de Shomei Tomatsuet Love on the Left Bank et Sweet Life d’Ed van der Elsken. J’ai découvert ces livres pour la première fois lors de cette conférence.

Comment vous est venue l’idée de commencer une collection de livres ?

Le New York de William Klein a été ma motivation. J’étais aussi très intrigué par Eikoh Hosoe. En 1968, il y avait un certain nombre de librairies d’occasions dans le quartier de Kanda à Tokyo. Le livre de Hosoe, Otoko to Onna (Homme et Femme, 1961), était peu cher et de nombreuses librairies le proposaient. J’étais étudiant et je n’avais pas beaucoup d’argent al’époque, mais je pouvais me permettre de dépenser 900 yens (environ 8 euros). Ce fut le premier livre que je trouvais suffisamment intéressant pour en justifier l’achat. Le deuxième livre que j’ai acheté fut Nippon gekijo shashincho (Japon : un théâtre photographique, 1968) de Daido Moriyama. J’avais déjà vu son travail sériel dans la revue Camera Mainichi et je m’intéressais aussi à Shuji Terayama qui a signé le texte de son livre. Le troisième livre fut une édition originale du New York de Klein, le premier livre étranger dont je faisais l’acquisition. Ces trois ouvrages m’ont fait réaliser la particularité des livres de photographie, qui sont différents des revues de photographie. Il m’a semblé qu’ils contenaient un monde particulier, mais ils étaient chers et je ne pouvais pas en acheter beaucoup. Alors je me suis tourné vers les anciennes revues de photographie des années 1950 et 1960 et j’ai étudié les photographies qu’elles contenaient. Ma décision de débuter une collection a été provoquée par un livre, la version japonaise de The Lines of my Hand de Robert Frank (Yugen-sha, 1972). La publication de son nouvel opus était annoncée dans un magazine hebdomadaire de critique de photographie, invitant les lecteurs à préacheter le livre au prix de 7 200 yens (environ 62 euros). J’avais terminé mes études universitaires et j’avais commencé à travailler dans un temple ; j’avais donc un peu d’argent. Ce livre était assez coûteux, mais je le voulais vraiment. Je me suis donc rendu à la poste et j’ai envoyé l’argent. Près de 10 000 yens (environ 87 euros) pour un livre que je n’avais même pas vu… J’ai commencé à m’interroger sur les raisons de ma décision. Je me suis alors rendu compte que c’était quelque chose d’important pour moi et qui me procurait de la joie. Une fois prêt, l’éditeur Kazuhiko Motomura est venu chez moi livrer lui-même le livre. J’ai eu plus tard l’occasion de lui rendre visite à son domicile où il m’a montré ses livres de photographie. Il me parla de livres et de libraires. Ses goûts en la matière étaient différents des miens et cela m’a permis de mieux comprendre mes propres choix.

Mon idée était de collectionner autant les livres japonais que les livres étrangers. Motomura, lui, s’intéressait plutôt aux livres étrangers. Sa sélection était très pointue et il en achetait peu. C’est pourquoi j’ai commencé à acquérir des livres de genres différents.

En 1971 fut publié Nihon Shashin Shi, 1840–1945 (Une histoire de la photographie japonaise 1840-1945). C’est un ouvrage épais, avec peu de textes, qui privilégie les photographes et les photographies. Lorsque j’ai découvert l’ouvrage, en 1973 ou 1974, j’ai réalisé la richesse de l’histoire de la photographie japonaise. J’ai trouvé le livre merveilleux et il m’a donné envie d’en savoir plus sur cette histoire. Je me suis alors intéressé aux revues de photographie d’avant-guerre. Les nombreuses bibliothèques publiques à Tokyo ne proposaient pas de revues ou de livres de photographie dans leurs fonds. Mais les librairies d’occasion de Kanda les avaient tous. Elles sont devenues mes bibliothèques. Même mieux que les bibliothèques publiques parce que je pouvais acquérir les ouvrages et les ramener chez moi [rires]. J’ai ainsi acquis toutes les vieilles revues japonaises de photographie. Ma collection de revues japonaises était très importante en 1976 et mes connaissances sur la photographie japonaise me viennent de ces magazines.

Quelle était l’importance du livre dans les clubs d’étudiants en photographie dans les an- nées 1960 ? Les livres qu’ils produisaient sont très différents de tous les standards, tant dans leur fabrication que dans leur propos.

Tatsuo Fukushima s’est investi dans l’AJSPA en 1965 et l’organisation a radicalement évolué sous son influence. L’organisation n’était plus juste un cercle, elle est devenue un mouvement culturel. Les gens se sont mis à s’interroger sur l’acte photographique et à explorer la possibilité d’une photographie créée collectivement. C’est dans ce contexte que le syndicat a commencé à collecter des photographies des étudiants pour les exposer. Fukushima était très impliqué dans ce processus. Cela a donné lieu à la publication d’un premier petit livre de photographie, Jokyo 1965 (Conditions 1965, 1966), suivi de Ashibumi hikoki (Treadle Airplanes, 1966). Les membres de l’AJSPA ne se préoccupaient pas de l’acte photographique personnel, ils voulaient créer un mouvement avec autour de la photographie.

Est-il juste de dire que ces livres étaient considérés comme des outils d’activisme ? Étaient-ils conçus pour encourager l’action plus que comme des documents ?

Ni l’un ni l’autre. Les étudiants essayaient de produire les mêmes livres artistiques de photographie que Shomei Tomatsu avec Nagasaki 11:02 August 9, 1945 (1966), Kikuji Kawada avec Chizu (La carte, 1965) ou Daido Moriyama. Nagasaki était considéré comme un livre d’art, même si les photographies qu’il contient ont indubitablement été prises dans un esprit de contestation contre la bombe atomique. Il a constitué un acte social très particulier en ce sens, mais aussi un acte culturel au cœur du champ photographique. Les motivations des étudiants étaient de créer ce genre de mouvement culturel, pas politique, ni artistique.

Bien sûr, certaines de ces publications d’étudiants ont été conçues comme des outils activistes, Kon chijō ni wareware no kuni wa nai/Kogai kyampēn shashinshū (Pas de pays pour nous sur Terre/campagne contre la pollution, 1970) par exemple, qui traitait de la pollution. Le livre invitait aussi les lecteurs à s’impliquer dans le mouvement antipollution.

L’acte de voir, de regarder une photographie, consiste à reconnaître qu’il y a quelque chose là, quelque chose de visible qui a été capturé dans la photographie, tout en éveillant une émotion en nous. Une photographie ne contient pas juste des informations ; elle provoque aussi des émotions c’est une expérience. Le propos de ce genre de livre était de créer une émotion et une expérience spécifiques, susceptibles de mener à l’action. Conditions 1965 était différent.

La revue Provoke a été publiée dans ce contexte. Quelle a été la réaction du monde de la photo- graphie ?

Peu de gens ont acheté Provoke à l’époque. J’ai fini par l’acheter, et j’étais très excité par la revue, les images comme les textes. Mais son impact s’est limité aux quelques personnes qui ont pu la consulter.

La revue a été adressée aux magazines de photogra- phie établis comme Camera Mainichi ou Asahi Camera ainsi qu’aux critiques de photographie. Mais bien sûr, elle n’a pas été adressée au grand public et elle était difficile à trouver. Ce qui explique la différence de réception auprès du grand public et au sein de l’establishment de la photographie.

À l’époque, nous ne nous intéressions pas aux idées portées par Provoke, mais plutôt au style photogra- phique expressionniste sur lequel elle était fondée. De mon point de vue, son influence a été moins importante sur l’establishment de la photographie que sur les jeunes photographes de cette génération.

Vous avez parlé de magazines de photographie à plusieurs reprises. Leur rôle, selon vous, a-t-il été si important dans le développement de la photo- graphie japonaise dans les années 1960 et 1970 ?

Oui absolument. Sans ces magazines, les livres de photographie japonais et les formes d’expression qui en sont issues n’auraient jamais été aussi dynamiques. Vous pouvez regarder partout dans le monde : il n’y arien de véritablement comparable à ces revues japonaises de l’époque. Ce qui était unique dans ces revues, c’était l’idée d’une série sur un thème. Elles exploraient un thème spécifique sur le cours d’une année au gré de chaque nouveau numéro. Si vous publiiez un portfolio dans l’une de ces revues, vous aviez près de 120 pages d’images publiées, à raison d’une dizaine par numéro, ce qui équivaut, en fin de compte, à un livre de photographie. Ce fut le cas des années 1950 jusqu’au début des années 1980. Donc dans un sens, les magazines de photographie étaient devenus une base à partir de laquelle on pouvait faire un livre. Pour un photographe, retrouver son travail dans l’un de ces magazines était une étape importante. Publier un livre de photographie était alors considéré comme l’étape suivante, et c’est la culture des magazines qui a nourri celle des livres de photographie.

L’histoire de la photographie occidentale connaît une évolution significative ces dernières années. Les livres de photographie sont désormais reconnus pour leur contribution au développement de la photo- graphie au xxe siècle. Est-ce aussi le cas au Japon ?