Conversation avec Paul Wombell

Interview, The Eyes #1

14/11/2018

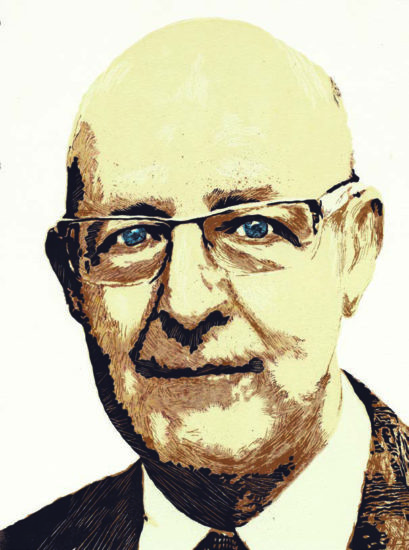

Conversation avec Paul Wombell

Interview par Amaury Chardeau

Illustration par Fabrice Pellé

Commissaire d’exposition indépendant et écrivain expert en photo- graphie, Paul Wombell est une figure incontournable dans ce domaine au Royaume-Uni, ainsi que l’un des penseurs les plus dynamiques sur l’avenir de cette technique.

Parlez-moi de vos origines…

Je suis né dans le Yorkshire, à Doncaster, une ville du nord de l’Angleterre. Mon père était tailleur de verre, et ma mère femme au foyer avant de travailler à la cantine d’une usine. Dans la famille, j’ai été le premier à faire des études supérieures. La plupart des gamins avec qui j’ai grandi ont trouvé des emplois dans l’industrie minière.

Quand j’étais encore écolier, je distribuais des journaux pour me faire un peu d’argent de poche. Ça m’a permis d’avoir accès à des magazines que je n’avais jamais vus auparavant, comme le Sunday Times Magazine. Plus tard, quand j’ai commencé à travailler à temps plein, j’ai trouvé un marchand de journaux un peu bizarre qui vendait des magazines politiques et internationaux. J’ai commencé à acheter Rolling Stone, Creative Camera, un magazine politique appelé Oz, et, surtout, Paris Match : je ne comprenais pas le français, mais les photos étaient tellement extraordinaires qu’elles me transportaient dans un autre monde. Au début des années 1970, je suis parti pour Londres et j’ai commencé à regarder des films expérimentaux à la London Film-Makers’ Co-op. Puis, en 1974, j’ai été accepté en tant qu’étudiant adulte à la Saint Martins School of Art de Londres : c’était une première transformation importante de ma vie.

Je me rappelle ma première année dans cette école, tout n’était qu’effervescence, j’avais tellement soif de connaissances!

Après mes études à Saint Martins, j’ai quitté Londres et je suis retourné dans le Yorkshire, où j’ai commencé à m’occuper du conseil d’administration d’une galerie de photographie appelée à l’époque Untitled Gallery, aujourd’hui la Site Gallery. J’ai fini par devenir président du conseil d’administration. Un poste de directeur s’est libéré à York, à l’ Impressions Gallery – la deuxième galerie de photographie à ouvrir au Royaume-Uni, en 1972. J’ai envoyé ma candidature et j’ai obtenu le poste.

À présent, vous vivez à Londres. Il semblerait que l’intérêt général pour la photographie soit en train d’y croître depuis quelque temps : la Photographers’ Gallery a agrandi sa salle d’exposition, de nouvelles galeries ont ouvert, et même la Tate Modern a aujourd’hui un conservateur spécialisé en photographie !

Oui, c’est formidable! Ce n’était pas le cas dans les années 1980-1990. Il y a eu un changement phénoménal. Lorsqu’en 1994 j’ai quitté l’Impressions Gallery pour rejoindre la Photographers’ Gallery, la Tate achetait des tirages, mais ils étaient rarement exposés! Je ne suis même pas certain qu’à cette époque les galeries d’art privées vendaient des tirages.

Il y a également eu deux événements importants : la création d’une nouvelle chaîne de télévision, Channel 4, qui s’était engagée à parler de la culture contemporaine au Royaume-Uni. Lorsque je travaillais à l’Impressions Gallery, leur équipe venait régulièrement faire des reportages à propos de nos expositions. L’autre événement était la création de The Independent. Le journal s’impliquait dans la photographie, et nous, en tant que petite galerie située à York, nous étions référencés dans une publication nationale. Tout cela a commencé à modifier le paysage culturel britannique.

Selon vous, pourquoi la photographie est-elle restée si longtemps ignorée?

À cette époque, la culture était davantage orientée vers la littérature, pas vers le visuel. À bien

des égards, le Royaume-Uni ressemble toujours à un vieux pays, encore aujourd’hui. Vous ne

seriez pas allé à la Tate voir une exposition de photographie, ils n’incluaient que très rarement

la photographie à leurs expositions. L’intérêt n’était tout simplement pas au rendez-vous ; cependant, il y a eu à Londres d’importants changements culturels à la fin des années 1980, puis dans les années 1990. Je me souviens de m’être rendu il y a très longtemps à la Photographers’ Gallery et d’avoir dit : « Nous voulons exposer cette œuvre » ; les commissaires m’avaient répondu : « Non, ça, c’est des beaux-arts, nous, on expose du documentaire, pas Andreas Gursky ! » Une des premières expositions que j’ai organisées avait pour thème la City, et on avait emprunté à la Tate l’œuvre Paris Montparnasse de Gursky. C’était un très grand tirage ; je me souviens précisément du jour où il est arrivé, j’avais le sentiment qu’on était en train de changer les choses ! Notre méthode de travail était très complexe, nous collaborions avec des institutions culturelles établies, avec des grands magasins. Nous tentions de trouver des manières de faire exister la photographie ailleurs que dans les galeries. En 2001, par exemple, nous avons travaillé en partenariat avec Channel 4 pour mener un projet fantastique sur la manière dont chacun pouvait définir le nouveau siècle. Nous avions trois expositions simultanées au Royaume-Uni, à Liverpool, Édimbourg et Londres, avec en parallèle toute une gamme de programmes télévisés. Nous nous ouvrions à tout ce qui pouvait incarner la photographie : les beaux-arts, la photographie de presse, la photographie anonyme ou de studio, etc.

Étendre le champ des études photographiques vous intéresse depuis toujours… En septembre dernier, vous étiez présent en tant que commissaire invité à Montréal, où vous avez organisé une exposition sur les drones et l’imagerie automatisée. Parlez-moi de votre point de vue sur ce sujet : pensez-vous que le document soit «mort»?

Non, pour moi, c’est plus fondamental : je ne pense pas que la photographie documente quoi que

ce soit. Il n’y a pas la moindre connexion entre le document et la photographie. La photographie est une compression de la lumière et du temps dans une forme miniaturisée et en deux dimensions à travers laquelle on reconnaît une personne ou un lieu. Mais c’est tellement plus large et sauvage que n’importe quelle forme de documentation. Le document suggère une finalité temporelle et ne laisse pas de place à l’imagination. L’image photographique est davantage un rêve qu’un fait ; elle peut évoquer l’avenir et d’autres idées complexes sur le monde.

En 1991, j’ai organisé une exposition appelée « Photo vidéo ». Le but était de montrer à quel point la nature du support photographique était en train de changer. D’une certaine manière, on peut dire qu’il s’agissait là d’une des premières expositions sur le passage au numérique. Je me suis toujours intéressé à la façon dont la technologie remet en question non seulement l’image, mais aussi la nature même de l’être humain. En substance, c’est ce qu’on a effectué à Montréal. Moi, je trouve ça fascinant de penser à tous ces appareils que les humains ont créés. L’histoire de l’appareil photo remonte à trois mille ans : ses développements sont liés à l’invention de la roue, de la lentille, de l’horloge, etc. Tous ces éléments se retrouvent dans l’appareil photo.

Mon but, à Montréal, était de modifier notre façon de voir l’appareil photo, de mettre en place

une forme d’émerveillement, de nous faire penser à l’histoire de cet objet, ce qu’il est capable de faire et ce qu’il pourra peut-être faire à l’avenir. Quelles sont les implications de l’automatisation de la prise de vue. Si on prend l’exemple de Google Street, ou de Google Earth, il s’agit d’un système d’imagerie qui se passe de l’humain. Et cela me fascine, ce genre de contradiction : la manière qu’ont les hommes de se « remplacer » et les conséquences engendrées. Aujourd’hui, beaucoup de transactions boursières sont désormais effectuées par calculs mathématiques, et une part petite – mais grandissante – du journalisme est rédigée par des ordinateurs qui peuvent générer des histoires pour les journaux ! Il en va de même avec la photographie : Google Earth et Google Street nous ouvrent une lucarne sur ce que l’avenir peut nous réserver. Récemment, à l’université de Cambridge je crois, un département d’étude des relations entre les humains et la technologie a ouvert. Nous vivons dans un monde dominé par la technologie et les machines, on ne peut pas s’en passer. Mais où réside l’équilibre du pouvoir ? Qu’est-ce qui peut le faire basculer ? Quand on pense au fait qu’on peut insérer une caméra dans le corps pour observer une pathologie, ou qu’on en envoie sur Mars ou vers d’autres endroits inaccessibles, on s’aperçoit que la vision humaine ne s’étend que grâce à la technologie !

Récemment, quatre photographes (Cédric Delsaux, Jérôme Brézillon, Frédéric Delangle et Patrick Messina) vous ont demandé de superviser la nouvelle mission photographique dont ils sont à l’origine sur le paysage, « France(s) territoire liquide », que l’on découvrira en 2014. Pourquoi avez-vous accepté de prendre part à ce projet ?Et parlez-nous-en.